みなさん、こんにちは!サウンドハウスの高瀬です。

今回は、1台で3役こなす人気照明エフェクト「STINGER」をご紹介したいと思います!

では、さっそく触っていきましょう!

本体フロント写真

本体リアパネル写真

非常にシンプルな作りになっており、DMXコントローラーが無くても電源をコンセントに差すだけで、すぐにショーモードが始まります!

裏のDisplayパネルの写真

DMXモード、マスターモード、スレーブモード、サウンドアクティブモードに対応した4つのLEDランプが、今どのモードになっているかを教えてくれるので、視覚的にすごくわかりやすいです!サウンドアクティブモードに入っているかどうかも、一目ですぐ確認できます。

さてさて、そんな「STINGER」はどんな光なのか?気になりますよね。

それではご紹介しましょう。(※以下写真は照明効果を高める為に、フォグマシンを使用しています)

複数のLEDが折り重なって、「ムーンフラワーエフェクト」という言葉通り、光の花が咲き乱れます!うっとり。

そして、ここからがSTINGERのすごいところ!

「ムーンフラワーエフェクト」「ストロボ」「レーザー」、3つの照明エフェクトを1台で組み合わせて使用することができます!

「ムーンフラワーエフェクト+レーザー」

「レーザー+ストロボ」

「ムーンフラワーエフェクト+ストロボ」

「ムーンフラワーエフェクト+ストロボ+レーザー」

など選べるショーモードは7つもあります!

多彩なパターンと色鮮やかな光はとても鮮明で、思わず見とれてしまいました。

レッド、グリーン、ブルーのLEDに加え、ホワイト、イエロー、パープルも備えられているので、より豊かな色合いを作り出すことができます!

1台でこれだけの役割を担えることに正直驚きを隠せません。

DJイベントやクラブなどを鮮やかに演出してくれる、正に「鉄板の」照明エフェクト!

みなさんもぜひ一度「STINGER」をお試しください!

AMERICAN DJ ( アメリカンディージェイ ) / STINGER 商品ページ

【営業部 高瀬】

1台で3役こなす人気照明エフェクト

コストパフォーマンス最強のDJ機材

みなさん、サウンドハウスで売っているDJ機材の中で、コストパフォーマンス最強の製品って何かお判りでしょうか?

数えきれない程の取り扱いがあるので、直ぐに答えるのは難しいかもしれません。

今回、毎日商品チェックをしている担当から、ズバっとご案内させてください!

他ではなかなかお目にかかれない破格の品々を、独断と偏見に基づきカウントダウン形式でご紹介します!

第3位

AMERICAN AUDIO ( アメリカンオーディオ ) / Encore2000

なんと、国内メーカー製CDJプレーヤー1台分の値段で買えてしまう、

驚異のデュアルCDJプレーヤー!!

ご覧のとおり、3バンドEQが使えるミキサーセクションも搭載。

つまり、CDJ2台 + DJミキサー1台を買うのと同じ事がこれ一台でできちゃうんです!!

CDだけではなくUSBメモリー(mp3)から曲の読み出しにも対応。各デッキの音は個別にも出力できるため、単純なCDプレーヤー2台としても使用可能。

そして、コストパフォーマンス最強は伊達ではありません。なぜなら、、、

このEncore2000

DJソフトの「Virtual DJ LE」もついてくるんです!

これは波形のグラフィカルな表示や、オートでのテンポ測定/シンク、そしてエフェクトの三拍子を備えた定番DJソフトの一つ。

自分がプレイしているDJミックスの録音機能もあります!

単体で販売されているPCDJコントローラーにもバンドルされていると言えば、その実力は明らかでしょう。

「とにかくDJを始めたい」「お店でBGM再生だけではなく、たまにDJプレイもしたい」

そんな方におすすめです!

第2位

BEHRINGER ( ベリンガー ) / NOX202

ダイナミックマイク入力付き、2chのDJミキサーです。クロスフェーダーのリバーススイッチや、特性を調整できるノブを備え、スクラッチにも対応。3バンドのEQはKILLスイッチでON/OFF出来ます。低音をEQで切ってミックス、曲の入れ替わりでスイッチを押して低音を戻すといった感じで使えるので操作性も抜群です!

ただこれだけでコスパ最強、激安DJミキサーというのではありません。

NOX202の真にすごい所は、、、

エフェクトが付いてるんです!12種類も!

FILTER、REVERB、FLANGERと定番どころもばっちり搭載!

本体中央、上部の灰色部分がエフェクトセクションですが、広くて操作がしやすいですね。

タップテンポでエフェクトを同期させるといった事も出来ちゃいます。

これだけでもう十分とも思いますが、、、まだあるんです。

それは

USBオーディオインターフェイス機能も付いています!

つまり、NOX202をUSBでPC/MCとつなげば、ミックスしている音を録音できちゃう!

(別途録音ソフトがいりますが、フリーソフトでもOK)

お手頃価格ながら大充実の性能。

初心者の方から経験者まで、一度お試し頂きたいDJミキサーです。

そして堂々の第1位発表!

この商品、実はサウンドハウスDJカテゴリーでも常にトップクラスの売り上げを誇るベストセラーです!

それは、、、

AMERICAN AUDIO ( アメリカンオーディオ ) / UCD-100MKII

ちょっと地味だと思ったあなた、、、間違っていません。

確かに地味ですが、そのシンプルさ故にコスパの良さが際立ちます。

本機は2Uラックマウントが可能なDJ/業務用CDプレーヤー。

ラックに設置できるので、収納しやすく、安心して使用できます。

また、ボタンの長押しによりCDトレイが開閉(動作が早い!)、トラック移動はノブをひねって選択する仕様。

うっかりによる誤操作を防ぎます。

大きなディスプレイは見やすく、曲の時間表示を一般的な0秒からのスタートに加え、曲の終り時間から逆に表示も可能。

「気づいたら曲が終わっていた」というハプニングの予防に役立ちます。

CD以外のメディアとしてはUSBメモリ(MP3)にも対応。 更に、DJ用の機能であるテンポロック(音程を変えずに早さを変える機能)は、楽器の練習や、語学の勉強にも重宝するでしょう。

PAや施設の音響設備用として充実の機能を持った「UCD-100MKII」

常にセール価格と言っても過言ではない値段は圧巻です!

店舗の設備としてはもちろん、個人で使い勝手のいいCDプレーヤーをお探しの方にもおすすめです! 今回、足早にコスパのいいDJ機材をご案内してきました。 手軽かつ機能の充実した商品をお探しの方は、是非ご検討ください!

【営業部 土屋】

TAKAMINEのPTU141Cを弾いてみた!

こんにちは!

本日の服装が「♪いっぱい食べる君が好き~」でおなじみ、某CMのキャストと若干かぶっている営業の福元です。

カロリミット スペシャルサイト

本日は、TAKAMINE(高峰)のエレアコを弾いてみました。

モデルはPTU141C Tobaco Brown Sunburst

色が何ともシックでかっこいい…!!黒の中にしずく型のオレンジ色がまさに“サンバースト!”という感じがします。

前回のブログにてTAKAMINEの中でもフレットが630mmとショートスケールなエレアコ400シリーズ「PTU431K N」を紹介しました。

→前回のブログはこちらから←

本日ご紹介するエレアコ100シリーズも、400シリーズ同様のショートスケールなモデルです。

うん、やはり小さいですね~!!

……話は変わりますがどうですか?

「♪いっぱい食べる君が好き~」とかぶるのは私だけでしょうか?

と、まあそんな余談はさておき、本当に女性にはとても嬉しいコンパクトサイズですね!

弾いた感じは、アルペジオだと本当にマイルドな温かみのある音で「これぞエレアコ!!!」という感じ。

エレアコ大好きな私にはたまりませんでした。。。

でもピックで弾くと、音が打って変わってひとつひとつの音の粒立ちがはっきりとしたなんともキラキラした音に!!

こんなにも音が変わるとは、、、演奏者を全力でわくわくさせてくれます、、、

そしてなんと、プリアンプ「CT-4Bll(PTU)」を装備しているため、イコライザーで表情を変えることもできます。

試しにLOWを-5にしてみたところ、低音域がずしりと響きボディー全体に広がる振動を体感できました。

逆にHIGHを+5にしたら、すっきりと抜けの良い音で思いっきりジャカジャカとかき鳴らしたくなりました!

ヘッド部分はTAKAMINEのロゴがおしゃれです。

そして前回のブログでも全く同じことを言いましたが、ポジションマークがやはり私のツボ。本当にかわいいです。

あと皆さん、気になりますよね、先ほどから写真にちらほらと写っているこちらのハードケース。

これなんと、、、、、、、、、、

付 属 し て い る ん で す!!!!!!!!!

大きく書かれたロゴがとてもおしゃれです。

こんなかわいい純正のハードケースがついているとは、、、

このケースを目の前にした際、自分のものでもないのに開けるときとてもニヤニヤしました(笑)

ハードケースってどうしても「重たくて持ち運ぶのが大変」といった難点がありますが、正直このサイズなら全然気にならないです。

むしろこんなおしゃれならどんどん持ち運びたい!!

いかがでしょうか!

小さいのに高い演奏性が本当に魅力なPTU141C TBS、是非チェックしてみてください!

TAKAMINE(高峰)/PTU141C TBS 商品ページ

※※ちなみに※※

な、なんと同シリーズで12弦ギターもあります!!

こちらも是非!!

TAKAMINE(高峰)/PTU141C-12N 商品ページ

TAKAMINE(高峰)/PTU141C-12 TBS 商品ページ

【営業部 福元】

お手頃価格のムービングヘッド「INNO POCKET BEAM Q4」を紹介!

夏真っ盛りの昨今、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

サウンドハウススタッフの森田です。

本日ご紹介するのは、AMERICAN DJ(アメリカン ディージェイ)のムービングヘッド、

INNO POCKET BEAM Q4!

「ムービングなんて高くて手が届かない・・・」「安いムービングで何かいいものない?」

そんなあなたに朗報!ADJのINNOシリーズは、

常識を覆す低価格で好評発売中です。

もちろんただ安いだけではありません。

そのコンパクトさゆえに、通常のムービングヘッドに比べて機敏な動作も大きな特徴です。

文章では伝わりづらいかと思いますので、さっそく商品を動かしてみましょう。

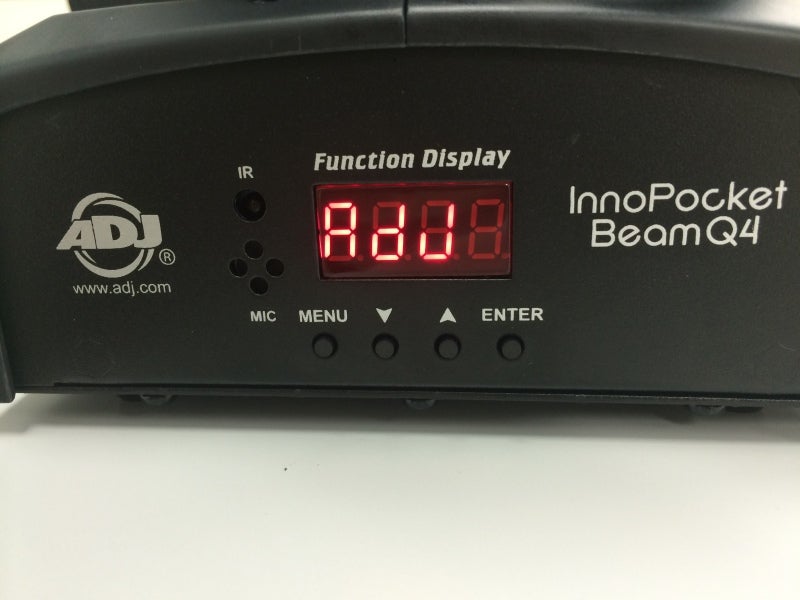

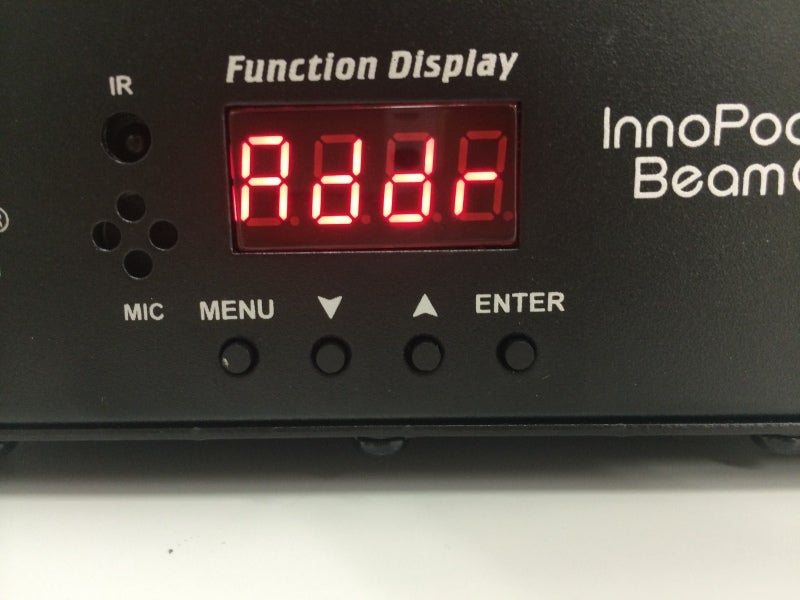

電源コードを差し込むと、ディスプレイに「Adj」と表示されました。

パンやチルトの位置調整のため、しばらく勝手に動くので、落ち着くまで少し待ちます。

自動的にショーモードで動き出しました。

スモークマシンと併用することで、光の筋が現れます。

今回は明るい時間帯に動画を撮影しましたが、十分光の筋が見えています。

ショーモードに設定することにより、手軽に照明効果が楽しめます。

設定は↓の通りです。

MENUボタンを何度か押し、「ShNd」が表示されたら、ENTERボタンを押します。

次に、▲/▼ボタンでお好みのショーモードを選択し、ENTERボタンを押します。

4種類の中からお好みのショーモードを探してみてください。

また、サウンドアクティブモードを使えば、複雑な設定をせず簡単に操作可能です。

さっそく設定してみましょう。

MENUボタンを何度か押し、ディスプレイに「SoUn」の表示が出たら、ENTERボタンを押します。

次に、▲/▼ボタンで「on」を選択し、ENTERボタンを押します。

以上でサウンドアクティブモードが設定完了!音に合わせてダイナミックに首を振ります。

なお、内蔵マイクの感度設定は↓の通りです。

MENUボタンを何度か押し、ディスプレイに「SenS」の表示が出たら、ENTERボタンを押します。

次に、▲/▼ボタンでお好みの感度「0(弱)~100(強)」を選択し、ENTERボタンを押します。

なお、INNO POCKET BEAM Q4には、赤・青・緑・白のLEDを搭載。

DMXコントローラーを用いることでストロボ効果や各色個別の制御も可能です。

DMXコントローラーを使うときは、MENUボタンを何度か押し、「Addr」が表示されたら、ENTERボタンを押します。

▲/▼ボタンでスタートアドレスを選択し、ENTERボタンを押します。

INNO POCKET BEAM Q4は、10、11、13チャンネルモードに対応しています。

本体はとてもコンパクトなので、ちょっとしたパーティーやクラブ、ライブや各種ステージでもバッチリ活躍してくれるでしょう。

お祭りやイベントが増えるこの時期、ぜひこの可愛いサイズのムービングヘッド「INNO POCKET BEAM Q4」をお試しください!

AMERICAN DJ / INNO POCKET BEAMQ4 商品ページ

【営業部 森田】

QX602MP3を触ってみた!

ミキサーって大きいし、操作も難しそうだし、フェーダーもたくさんあるし。。

私にはちょっと無理かな。。。 (´-ω-`)

・・・そんな自分を脱するべく、今日は初心者の私が、思い切ってミキサーを紹介したいと思います!

その名も、QX602MP3!!!

コンパクトサイズで操作しやすく、女性でも片手で持ち運べるほど軽量なのも魅力的です!!アナログミキサーなので、つまみ操作も見た目通りで簡単!モノラル2ch、ステレオ2系統の6chミキサーですが、USBメモリーを挿し込む端子もあります、、、

それでは、さっそくQQX602MP3に触れてみましょう ( ´ω`)/››

その1、マイクから声を出してみよう。

★用意するもの:マイク、マイクケーブル、スピーカー

電源コードを挿して電源スイッチをONにします。続いて、「CTRL ROOM OUT」からアンプスピーカーに繋ぎます。マイクケーブルを「MIC1」に挿し、その下のゲインつまみを半分程上げ、「LEVEL1」のつまみを上げます。あとはお好みで「EQ(イコライザー)」、「AUX(オグジュアリー)」、「PAN(パン)」を調整すると、、、

スピーカーからマイクの音が聴こえてきた!!

その2、ヘッドホンからマイクの音を聴いてみよう。

★用意するもの:ヘッドホン、マイク、マイクケーブル

PHONES」にヘッドホン端子を挿し込み、MAIN SECTIONの「PHOMES/CTRL ROOM」、「MAINMIX」のつまみを上げると、、、

ヘッドホンからマイクの音が聴こえてきた!!

その3、USBメモリーの音を出してみよう。

★用意するもの:用意するもの:USBメモリー、スピーカー

MP3データを入れたUSBメモリーを挿し込み、MP3の「TO PHNS/CTRL」の青いボタンを押します。MAIN SECTIONの「PHONES/CTRL ROOM」のつまみを上げると、、、

スピーカーからUSBの音が流れてきた!!

ちなみに、「TO LINE5/6」の青いボタンを押して、「LEVEL5/6」のつまみをあげれば、そこから「EQ(イコライザー)」、「AUX(オグジュアリー)」、「BAL(バランス)」の操作も可能です!

さらに!!

この「REVERB/DELAY」ボタンで、リバーブとディレイを選択できるのです。

USBメモリーにカラオケを入れておいて、マイクにリバーブやディレイを掛ければ、カラオケとしても楽しむことができます♪

、、、とまぁこんな具合に、私にも楽しく操作できました(。・Д・)ゞ

興味本位で機材を触ってみるのも、新たな発見がたくさんあって面白いですね!まだまだ私の知らない可能性を秘めているであろうQX602MP3。

みなさんはどのように使いこなすのでしょうか?♪

是非、ミキサーの魅力を発掘してみてくださいq (・ω・*q)

BEHRINGER / XENYX QX602MP3 商品ページ

【サポート部 大塚】

DASLIGHTの使い方 パッチ

DVC4で照明機材をコントロールするためには、使用する照明機材をパッチする必要があります。パッチは、以下の手順で行います。

①「PATCH」ボタンをクリックします。

②リストよりパッチするフィクスチャーを選択します。今回は、American DJ Flat Par QA12X を4チャンネルモードで使います。

③パッチテーブルにドラッグ&ドロップします。

④複数のフィクスチャーを、任意のアドレスにパッチすることができます。

ところで、Daslightでは、使用する照明機材の情報をFixture Profiles(SSL)というファイルで管理しており、このファイルはDaslightフォルダ内のScanLibrary フォルダにあります。

Fixture Profilesには、照明機材のDMXチャンネル情報などが記述されています。これらのファイルは、「PATCH」画面にフィクスチャーリストとして表示されます。

パッチする照明機材のFixture Profiles(SSL)がリストに無い場合は、DaslightのWEBサイトを探してみてください。

ダウンロードしたSSLファイルを、先ほどのScanLibraryフォルダに入れて、Daslightを再起動すると、「PATCH」画面のフィクスチャーリストに新しくダウンロードしたフィクスチャーが現れます。

Scan Library Editorを使用すれば、新しいFixture Profilesを作成することも可能です。

【営業部 小和田】

DASLIGHTの使い方シーンのプログラミング その1

前回はパッチまで行なったので、今回はシーンのプログラミングを説明します。

難しいとおもわれがちですが、実は簡単です。ステップの順番などが、ビジュアル化されている分、エフェクト系のDMXコントローラーよりも簡単ではないかと思います。

今回は、5チャンネルのLEDパーライトを使ってプログラミングをしてみます。

照明機材のチャンネルは、

1チャンネル → 赤

2チャンネル → 緑

3チャンネル → 青

4チャンネル → アンバー

5チャンネル → マスターフェーダー

となっています。赤、緑、青と色が変わるプログラムを作ります。

まず、使用する照明機材をパッチします。

パッチを行ったら、EDITタブをクリックします。

EDIT画面が開きます。シーンのプログラミングは、この画面から行います。

エディット画面右下にフィクスチャーのシンボルが表示されます。シェイプウィザード、ドラッグを行い、任意の位置にシンボルを移動します。

シンボルをクリックすることで、選択したフィクスチャーをコントロールすることができます。

パレットタブを押すことにより、パレットから照明機材をコントロールすることもできます。

では、プログラムを作ってみましょう。

まず、コントロールする照明機材を選択します。

シーンが選択されていない状態であれば、シーンボタンをクリックして選択状態にしてください。

シーンが選択状態になったら、コントロールを使い、赤を点灯させます。

赤を点灯させたら、ステップ画面の+ボタンをクリック。

ステップが1つ増えます。

ステップが増えたら、再びコントロールを使い、緑を点灯させます。

再び、ステップ画面の+ボタンを押して、ステップを作成。

3つ目のステップができます。

ステップができたら、コントロールを使い、青を点灯させます。

これで、赤、青、緑の3つのステップが完成しました。

ステップ画面のPlayボタンを押すと、作成したステップの再生を行います。

ステップ画面上のフェードタイム、ホールドタイムをダブルクリックすることで、フェードタイムとホールドタイムの編集を行なうことができます。

作成したシーンの呼び出しは、LIVE画面から行います。

シーンボタンを押すと、シーンが再生されます。

今回は、ここまで。

次回は、もう少し違うパターンを作ってみましょう。

【営業部 小和田】

一石二鳥 店先看板に使えるアイテムKM 12384

出かけた際、外食をすることも多いと思うのですが、店先でよく看板を見かけます。

イタリアンなお店とか、カフェに多い印象ですね。そして、メニューブックがおいてある店先もよく見かけます。和食屋さんとかが多いでしょうか。

いろいろなお店がありますが、「今日のおすすめメニュー」とか、定番のメニューブック、更に本物と見分けがつかないくらいの食品サンプルが店先にあり、どれも目を引きます。

サウンドハウスでも大人気の食品サンプルを、ご紹介したいところではありますが、あいにくまだ取り扱いがなく、今日は店先のメニューブックスタンドを一石二鳥な看板にしてしまうアイテムを紹介します。

それがこちら、K&Mの「12384」です!

今日は、どんなスタンドに取り付けられるか検証してみたいと思います。

まずは、「12384」の内容です。

看板は52cm×80cmと、結構ビッグサイズ!アルミ製の板ですが、重さは1.9kgとしっかりしています。板の厚みは1.5mmあります。

また、ブック台(譜面台)の上側にセットする板になるため、気になるのは使用するスタンドの横幅の長さでしょう。「12384」をブックスタンドにセットする際は、ブック台の横幅が45cm以上である必要があります。それ以下だと、取り付けられません。

そして、実際にブック台に取り付ける際、この↓金具を使用するのですが、ブック台の厚みが何センチのものまで対応できるのかも気になるところです。測ってみたところ、最厚1.3cmまで対応していました。

それでは、次にどんなスタンドに適当かみていきます。今回は、譜面台で実験しました。

挑戦したのは、以下の3点。

① K&M/100/1YE

② K&M/12125

③ ZENN/MS20CH【生産完了品】

まずは、①K&M/100/1YEで試してみましょう。

取り付け部、ぎりぎり。

看板の重みに耐えきれず、骨組みが反ってしまっています。

次に、②K&M/12125

取り付けは完璧ですね。横幅も余裕です。

看板の重みにも耐えて、これなら使えそうです。

最後は、本命のZENN/ MS20CHです。

取り付け部、パーフェクト。

看板の重みにも余裕です。

ちょっと、ピンボケがきになるくらいでしょうか。。。 ※MS20CHは生産完了品のため、類似品だと「K&M/11940」があります。

以上の実験から、譜面台だとオーケストラ用スタンドに取り付けるのがおすすめです。

注意点として、看板を譜面台に固定する際には、最初に譜面台部とスタンドポールを固定する金具をしっかり締めてから、譜面台の縁にひっかけてください。でないと、”ガクン”と、譜面台部がもげてしまいそうになります。

あと、もうひとつ使える技として、この板はアルミ製なので、磁石がくっつきません。なので、紙をテープで留めて使うといいと思います。両面テープとかを使っても、きれいにはがれるので、おすすめです。やっぱり磁石で留められる方がいいという方は、板が薄めなので、100円ショップ等で売られている強力磁石を、板の裏と表に貼ってあげることでくっつけることができます☆

是非、お試しください。

K&M 12384商品ページ

【営業部 米沢】

FENDER/PASSPORT STUDIOを使ってみた!

FENDERと言えば、ギターやベース、アンプを真っ先に思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。実はFENDERは、これら以外にも様々な製品を販売しています。そこで今回はFENDER PASSPORT STUDIOを紹介します。

まず見た目から、

ぱっと見は何か分かりません。旅行用のトランクケースのようにも見えますね。

角度を変え、今度はサイドの画像。

何やら接続する端子のようなものが見えますが・・・

これでもまだ分かりません。

1枚目の画像をよーく見ると、ボディーの真ん中に筋が入っています。ここから分解できるようです。早速やってみましょう。

やっと正体を現しました。そうです、これは持ち運びが簡単にできるモニタースピーカーです。様々なブランドからモニタースピーカーが発売される中、持ち運びに着目した商品はこれ以外見当たりません。制作した楽曲をミックスする際、モニタリング環境は重要な要素となり、イメージした音、しっかりとした定位が再生できるスピーカーは必要不可欠。どこでも理想のモニタリング環境を手に入れたい!!そんな要望に応えるのがこのPASSPORT STUDIOです。

それでは、早速商品レポートしていきます。

商品には左右のスピーカーケーブルを接続するステレオフォンケーブル、音源を接続するためのミニステレオケーブルが同梱されています。音源接続ケーブルについては、リアパネルにフォン入力もあり、自前でケーブルを用意してもオッケーです。ヘッドホン端子も装備されており、スピーカー、ヘッドホンの音の出方を聴き比べることが可能です。

音質については、まず感じたのがフラットに仕上げられており、特に突出した癖がなく、ジャンルを選ばず使えるスピーカーということです。また、このスピーカーの音質の最大の特徴といっても過言ではないFOCAL製のツイーターは、澄んだ心地よい中高域、音の分離もよく、モニタリングスピーカーとして性能を引き立てます。低域が少ない印象がありますが、モニタリング用と考えれば許容範囲内です。逆にぼやけた低音が出ると、ミックスの妨げにもなり、あえてこのような設計をしたのではないかと思いました。

また、BASS、HIGHの3段階切り替え式のイコライザーを装備。大きな音色の変化はなく、軽く補正する使い方になります。小音量時にBASS、HIGHどちらも上げ、ラウドネスの効果を狙った使い方もいいのではないでしょうか。

ミックス作業用のスピーカーとしてはもちろん、気軽に持ち運び、高音質で聴くことができるので、普段使いのリスニング用スピーカーとしても活躍します。また、スピーカーにさりげなくプリントされているFENDERロゴがなかなかいいアクセントになっています。

FENDER PASSPORT STUDIO商品ページ

【営業部 井上】

DASLIGHT4の使い方シーンのプログラミングその2

今回は、エフェクトジェネレーターを使ってシーンを作成してみます。

前回同様、5チャンネルのLEDパーライトを5台使って、レインボーエフェクトを作成してみます。LEDパーライトのチャンネルは、以下のようになっています。

1チャンネル → 赤

2チャンネル → 緑

3チャンネル → 青

4チャンネル → アンバー

5チャンネル → マスターフェーダー

いつもどおり、まずは、パッチから。赤い四角で囲ったLEDパーライトを使います。

EDIT画面に移動し、エフェクトをかけるLEDパーライトを選択。LEDパーライトのディマーのフェーダーを調整しておきます。

EFFECTタブを選択すると4種類のエフェクトが表示されますので、Add a Matrix Effectを選択します。

こんな画面が表示されます。

レインボーのイメージを灯具のシンボルに重ねます。

Include set levelsにチェックを入れて、Generateボタンを押します。

新しくシーンが作成されます。ステップもジェネレートされています。

LIVEモードに移動して、新しく作成されたシーンを動作させてみましょう。うさぎマークのスライダーを調整することで、スピードも簡単にコントロールすることができます。

レインボーエフェクトを簡単に作ることができました。

DASLIGT4、とても便利です。

今回は、ここまで。次回は、もう少し違ったプログラムを作ってみます。

Scarlet 2i2でお手軽にDAWで録音してみよう。

今回、Focusrite/Scarlett 2i2をブログ用にお借りする事が出来ました!

ありがとうございます!早速レポートして行こうかと思います。

開けてみて初めに目に留まるのは本体、ユーザーガイドのダウロード先が記された紙。付属ソフトウェアのバンドルコードは、ふたの裏側に記載があります。

つなげてみるとこんな感じ。コンパクトですね。

表にはマイクもギターもさせるインプット、ファンタム電源の供給も出来るため、コンデンサーマイクもつなげます。DIRECT MONITORをONにすると、レイテンシーなしでそのまま入力音をモニター出来ます。

楽器をつなぎ、緑色が光れば適切な入力ゲイン

赤が光ったら、入力ゲインが大きすぎです。

パソコンでの設定に移りましょう。音を出してみると、片方しか出ていません。

インプット、アウトプットの設定をしましょう。

2INでステレオになっていたので、片方ずつのモノラルに設定。

左右両方から出るようになりました。

続いて、箱に書いてあったURLにアクセスして、付属ソフトウェアをダウンロードしましょう。

まず、商品の登録です、”2i2”を選んで、箱の側面にあるシリアルナンバーを入力。簡単なアンケートに答え、

マイページにアクセス、Download&Activation Codesをクリックすると

ダウンロードできるソフトウェアが

こんなにも!

今回は2つ上の画像にあった、プラグインの詰め合わせ、Red Plugin Suiteをダウンロードします。製品名の横のClick Hereをクリックすると、

ダウンロードできるページに飛びます。使用しているOSに応じてリンクをクリック、ダウンロードしましょう。

DAWにてインストールしたソフトウェアを使ってみます。

なるほど、さっきのところからコピペすればいいのか。打ち間違えがなくて楽ちんですね。

やはりソフトウェアも赤い!

エフェクトは最初に激しくかけて、かかり具合をしらべてから調節していくと効果がわかりやすいです。

以上Focusrite/Scarlett 2i2と付属ソフトのレポートでした! みなさまもお試しあれ。

はじめてのTouchMix part1 ~マイク接続してみた~

QSCの最新技術がギッシリ詰まったコンパクト・デジタルミキサーTouchMixを実際に触ってみました。TouchMix 初心者ということでドキドキしていますが、せっかちな私はとにかく音を出してみたいので、SHUREの定番マイクSM58を接続しました。

むむむっ。。ツマミはトリムのみ!!

その他のコントロールは全てタッチパネルで行うというのがTouchMix なのです。

その唯一のツマミ、トリム。

さてこれをどう設定するのがベストなのか。。。

しかし、安心してください。

TouchMix には、Gain Wizardという便利な機能があり、簡単に最適なゲインを取ることができるんです。操作方法も簡単です。

① Wizardボタンを押します。

② Gain Wizardをタッチします。

③ トリムつまみを右に回していきます。

④ カラーバーが点灯します。これはゲインが高すぎることを表しています。

⑤ トリムつまみを少し戻して、画面右上のResetをタッチしてクリアします。

⑥ ③~⑤を繰り返し行い、カラーバーが点かないギリギリに設定して完了!!

今回はボーカルマイクだけですが、バンドでPAする時も、この機能を使えば簡単に各マイクのゲイン調整ができ、スピーディーに進行することができますね♪

さて、ゲイン設定が終わればあともう少し!!

HOMEボタンで画面を基本画面に戻して、マイクをつないだチャンネルのフェーダーと一番右のメインフェーダーを上げたら・・・

無事、スピーカーから音が出ましたっ!!

タッチパネルのデジタルミキサーということで心配でしたが、意外と簡単に音を出すことができてホッとしました。たくさん触ってTouchMix の理解を深めていきたいと思います。

【営業部 河西】

はじめてのTouchMix part2 ~マイクにエフェクトかけてみた~

「TouchMixには、4種類のプレミアムなエフェクトが搭載されています」

これを聞いたら、かけられずにはいられませんね。

ちなみにその4種類とは、こちらになります。

・Dense Reverb

・Lush Reverb

・Mono Delay

・Stereo Delay

さらに

・Basic Chorus

・Pitch Shift

を加えた6種類のエフェクターから4種類を選択することができます。

ということで早速、実機でチェックしてみます!!

2. マイクを接続したIn1をタッチ

3. 上部タグのFXをタッチするとエフェクト設定画面が表示されます。

4. FX 1 Lush Reverbのフェーダーを上げていきます。

エフェクトかかったぁ~!!

これまた、なんと簡単なことでしょう。

クリアで綺麗な残響のリバーブをたった3ステップでかけれましたー

まだまだこれで終わりではありません。

TouchMixがスゴイのはここからなんです。

FX Wizardという素晴らしい機能があります。これは、さまざまな楽器に合わせて最適な設定がされたエフェクトが内蔵されていて、「楽器のカテゴリー」「タイプ」「FXプリセット」という3つを選ぶだけで完了です。

1. Wizardボタンを押します。

2. FX Wizardをタッチ

3. 楽器のカテゴリー、タイプ、FXプリセットを選択し、エフェクトをかけるチャンネルIn1(INPUT1)をタッチ

4. Recallをタッチして、OKを選択すれば完了です。

ここからさらにエフェクトの設定に迫っていきます!!

最初の画面では「FX Sendsのレベルを上げただけ=かかり具合を調節しただけ」でした。

もっと細かくコントロールしたい!!

そう思う方も多いでしょう。

TouchMixはそんな欲求も満たしてくれます!!

そんな時はこれです。

TouchMixのエフェクトにはSimpleモードとAdvancedモードの2種類があり、前者はその名の通り、シンプルな項目で調整するモードで簡単、かつスピーディーにコントロールでき、後者は項目を増やして細かく調節するモードです。画面上のSimpleボタンをタッチすることで切り替えることができます。

エフェクト画面ではこのような画面の違いがあります。

Advnacedモード (Dense Reverb)

Simpleモード (Dense Reverb)

どうでしょう?

これなら準備の時間が少ないときはSimpleモード、時間をかけて設定したい時はAdvancedモードと使い分けれますね。

ちなみに私はこんなに細かく設定できても、

どこをどういじったらいいかわかんない。

でも、それも大丈夫ですっ!!

TouchMixには、マニュアルをいつでもチェックすることができるボタンがあります。

それがココ!!

電源ボタンの下にあるInfoボタンです。

ここを押して知りたいとこをタッチすれば、どのボタンを押せば設定画面に辿り着けるか、またどんな項目を調整できるのか確認することができます。

Infoボタンを押すとこの画面が表示されます。

Dense Reverbはこんな感じです。各ツマミの設定内容もこれでバッチリです。

マニュアルを持ち歩かなくても大丈夫!!

安心してTouchしまくりましょう!!

【営業部 河西】

ZOOM / Aero RhythmTrak AR-96発売記念パーティー

7月より発売になったZOOMの新製品「ARQ Aero RhythmTrak AR-96」の発売記念パーティーが、渋谷のRed Bullスタジオで開催されたので参加してきました。

「ARQ(アーク)」というネーミングがカッコイイ!まず目をひくのは、この斬新なデザインです!

これがリズムマシン?どんな音が出るのか?どうやって使うのか?参加者が見守る中、デモンストレーション演奏が始まりました。

「ARQ」は、単なるリズムマシンではなく、シーケンサー、シンセサイザー、コントローラーとしての機能も備え、とにかくビックリするくらい色々なことができてしまう製品です。

従来のリズムマシンのようにドラムや楽器、声などの音源が内蔵されているのはもちろん、自分で演奏した音や声をサンプリングして再生することもできます。最大で5系統を同時使用可能なDSPエフェクトを駆使して、ライブ演奏をしながらリアルタイムに音色を変化させることも可能。そして、ZOOM「ARQ」の面白いところは、なんと周りのリングを「取り外し」て、コントローラーとして使えてしまうことです。

このリング型コントローラーは、丸く光っている部分を押すことでリアルタイムの打ち込みはもちろん、予め仕込んでおいたパターンを再生することもできます。この丸く光っている部分は32個に分かれていますが、8分割、4分割などに変更して叩ける範囲を広げることで、タンバリンのように持って演奏する事ができます。

動画の1分9秒あたり↓

さらに凄いのは、リングを動かしたり傾けたりすることで、エフェクトのかかり具合や変化をコントロールできるところです。例えば、フィルターのかかり具合をリングの動きで調整する事ができます。

クラブのDJプレイでは、フィルターのカットオフやレゾナンスを操作するパフォーマンスがあります。遠くから見ると「何か動かしているな」とはわかりますが、実際に操作している手元まではハッキリ見えません。このリングコントローラーを使う事で、体全体の表現にすることができ、最後列のオーディエンスにも「フィルターいじり」のパフォーマンスを観せる事ができます。平面だった動きを立体的に表現できるようになったというわけです。デモンストレーション演奏をしているDJのパフォーマンスを見て「これは絶対ライブで盛り上がるだろうな」と確信しました。

CDJ、DJコントローラーとARQをシンクさせてDJプレイ!

最後にスペシャルゲストとして、LAから来日した、グラミー賞を5回も受賞している「Iz Avila」さんのARQパフォーマンスを生で体験!!とても楽しいライブでした。

演奏が終わった後はロビーに置いてある実機をいじり倒しました。リングを叩いた時の強さや音色やエフェクトも細かく設定可能で、一瞬のひらめきをすぐに形にできるので、ライブ中でもどんどんカッコいいトラックが作れそうです!

美味しそうな料理も目に入らなくなってしまうほど、時間を忘れてARQに熱中してしまいました…。

EDM系を中心とした音色がたくさん入っている他、ギターフレーズや生音系も入っているので様々なジャンルに対応できると思います。

パフォーマンス重視のDJやクリエイターにお薦めの新製品です。

管楽器用ペグのススメ

突然ですが、この↑の機材をご存知でしょうか。

\江戸時代の雅な人々が被っていた烏帽子!/

→気持ちはわかります。ですが違います。

\はたまた座薬・・・?/

→サウンドハウスは音響機材等を販売する会社ですので・・・。

うーん、なかなか正解が出ませんね。

正解は・・・

クラリネットペグです!

ん????クラリネットペグ????それはなんぞや????

私も最初はそう思いました。新手のカップミュートかしらとも思いました。

クラリネットペグこと、K&M/17741は簡単に言うと付け替え自由なスタンドです。

どういうことかわかるように、まずは実際に組み立ててみましょう。

用意するものはこちら。

K&M/17741(クラリネットペグ)が1点。

K&M/17700B(取り付け用ベースセット)が1点。

※ ワッシャー1点、ネジ1点、長さの異なるバーが2本セットになってます。

それでは組み立てに移ります。

その1

バーをクロスします。

長いバーは少々高さがあるので小さい方の上に重ねる形で置きます。

※ 真ん中にネジを通すための穴がありますので、ネジが通るように配置しましょう。

その2

ペグをネジ穴めがけて挿します。

迷いなく挿しましょう。この心が大事です。

その4

ネジをぐるぐると締めます。

自分はこのペグを使うんだ!とそのかたい決意のようにきつく、きつく締めましょう。

その5

完 成 で す !

この上からすぽんと楽器を被せます。

※ これはEsクラリネット用です。

最初私が「付け替え可能」と言っていたのは・・・。

それはベースさえあれば、上のペグを付け替えるだけで色んな楽器のスタンドが簡単に作れるということなのです!

例えば、ソプラノサックス用のペグ(K&M/17771)を買えばソプラノサックススタンドが作れたり。

スタンドだと折りたたんだときにかさばってしまいますが、ペグを使えばまったくそんなことはありません!(軽いし、とっても実用的!)

荷物がありすぎて何か減らしたい・・・。

そんな悩みを抱えている管楽器奏者のみなさま!必携ですよ!

【営業部 石田】

はじめてのTouchMix part3 ~イコライザーかけてみた~

マイクの音出し、エフェクトをかけることができるようになったので、今回はTouchMixのEQ(イコライザー)を使ってみたいと思います。

数あるプロセッサーの中で一番日常生活に馴染みあるものと言えば、イコライザーなんじゃないかなと思います。例えばカーオーディオのHIGH(高域)、MID(中域)、LOW(低域)をブーストしたり、カットしたりする機能がありますが、これなんかは3バンドのパラメトリック・イコライザーですね。

TouchMix には

ハイカットフィルター

ローカットフィルター

4バンドのパラメトリック・イコライザー

が用意されています。

では早速いってみましょうっ‼

ZOOMのリズムマシンで、パターンを流して効果を体感してみたいと思います。

もちろん、part1でやったGain Wizardで最適なゲイン設定にしてあります。

2. AdvancedモードのEQ画面はこちらになります。

ハイ・ローカット・フィルターは周波数(Freq)のみ、PEQはゲイン(Gain)、周波数(Freq)、バンド幅(Q)のパラメーターがあります。

3. 試しにバンド1のゲインをブーストしてみました。

4. バンド2と3は、Q値を小さくしてみました。

ご覧の通り、山の幅が狭くなりました。

これでピンポイントのコントロールができますね。

Qの値次第で繊細かつ大胆なイコライジングが可能です。

5. この画面は、Simpleモード画面です。

ハイ・ローカットはON/OFFのみ、PEQもゲインのみと、とてもシンプルになりました。

私が体感したEQの素敵ポイント!!

① 実際に音を聴きながらFreqを動かすとEQの山が左右に移動するので、自分が好きなポイントを探しやすい!!私の耳では80Hzブーストでバスドラに厚みが増し、1kHzブーストではスネアの抜けが良くなりました。

② ハウリングしちゃった時は、その原因となっている周波数をピンポイントでカットするためにQを小さくして、Freqを動かせば、元の音に与える影響を最小限にしつつ、素早く対処することができる!!

③ SimpleモードとAdvancedモードは、ここでも大活躍!!状況に応じて使い分けできる!!

大きなタッチパネルで視覚的に確認できる2種類のフィルターと4バンド・パラメトリック・イコライザー!!

さすがTouchMix

まだまだ触り足りないですが、たくさん現場で使って慣れたら「この楽器の場合、この辺がおいしい周波数だな」というのもわかってきてイコライジングがますます楽しくなるんだろーなー♪

すごいなぁ~TouchMix!!

【営業部 河西】

DASLIGHT4の使い方 3D Visualizer

DASLIGHT4には、3D画面で照明機材の動きをシュミレートすることができる「3D Visualizer」という機能があります。今回は、この機能を使ってみます。

機材は、以下のチャンネル構成のムービングヘッドを4台使ってみます。

1チャンネル → PAN

2チャンネル → TILT

3チャンネル → カラー

4チャンネル → ゴボ

5チャンネル → シャッター

6チャンネル → ディマー

7チャンネル → スピード

8チャンネル → ファンクション

9チャンネル → ディマーカーブ

まず、パッチをします。

パッチをおこなったら、Edit画面に移動。

メニューの「Tools」から「3D Visualizer」を選択し、クリックします。

以下のような画面が開きます。

照明機材を適当な位置に動かしてみましょう。まず、位置を動かしたい機材を選択します。

ここに数値を入れることで、細かく位置を決めることができます。

今回のように複数の照明機材を使う場合は、「Positions wizard」を使うと便利です。

「Positions Wizard」を使って、ムービングヘッドを横一列にならべてみました。

Edit画面に戻って、ムービングヘッドを動かしてみましょう。Edit画面のコントロールを動かすことで、3D Visualizerのムービングヘッドが作動します。

では、Edit画面に戻り、プログラミングしてみます。まず、4台のムービングヘッドを選択。コントロールを使い、点灯させます。

EFFECTタブをクリックして、「Add a Pan Tilt Effect」を使ってみましょう。

下のような画面が現れます。

3D Visualizerを見ると、ムービングが動いています。Effect generatorのパラメーターを変えることで、4台のムービングヘッドの動きに時間差をつけたり、PAN、Tiltの動きを変えることができます。Effect generatorの「include set levels」にチェックを入れて、Generateボタンを押しましょう。新しいシーンが1つ作られます。

Live画面に移動して、シーンを呼び出すと、こんな感じです。

複雑な動きも簡単にプログラミングすることができます。是非、一度お試しください!

【営業部 小和田】

FUJI ROCK FESTIVAL’16 に行ってきました。

7/22~24に苗場スキー場にて行われた、FUJI ROCK FESTIVAL’16に行ってきました。

今回でフジロックは20周年。いつも通りのフジロックではありましたが、いたるところに「20周年」感が出ていて、前夜祭の花火もいつもよりたくさん上がっていた気がします。人も多かった!今年は本当に天気に恵まれ、ずっと良い天気でした。(3日目にほんの少しだけ雨が降ったけどすぐ止みました。)良い天気でも暑過ぎず、風はとても爽やかで気持ちが良かったです。その分夜は冷えて、あと砂埃がちょっと大変でしたけど。。

今回のフジロック、個人的ベストアクトは『BATTLES』です。2010年に主要メンバーであったTyondai Braxtonが抜けた後、作品もLIVEも少し物足りないというか、方向性が定まっていないような印象がありました。しかし今回見たLIVEは違いました。迷いが無いというか、元々3人のバンドだったんじゃないかと思うくらい、3人でのスタイルが定着していたように思います。見ていて嬉しくなるLIVEでした。そしてメンバー4人時代の代表曲「Atlas」の演奏が始まった瞬間、後方から大勢の若者が押し寄せてモッシュが始まりまして、前方で見ていた私も巻き込まれました。ぶつかって飛ばされてそのまま後ろに下がるのもちょっと悔しかったので、十数年ぶりにモッシュに挑みましたが、もう何が何だかよくわかりませんでした。痛いし(笑) でも楽しかった!

その他、JAMES BLAKEやSIGUR RÓS、WILCO、BECK、TORTOISE、SQUAREPUSHER、Explosions In The Skyなどなど…素晴らしい音楽とお酒と大自然に囲まれて、幸せな時間を過ごしました。BECKは別ステージのTORTOISE を見るために30分ちょっとで抜けてしまいましたが、頭からヒット曲連発で3曲目はまさかの「Loser」。当然大合唱で大盛り上がり、昔からのファンには堪らないセットリストでした。本当は最後まで見たかったけど。。TORTOISEもまた非常に素晴らしいLIVEを見せてくれたので、後悔はしていません!あとは、SQUAREPUSHERのエクスペリメンタルで鬼気迫る攻撃的な音が気持ち良かったです。また見たい。

その他アーティストのLIVEレポートは、Fujirock Expressや音専誌、ラジオ局など様々な媒体がネット上にたくさんUPしていますので、気になる方は検索してみてください。

それと、苗場スキー場がある新潟は米処。ということは、日本酒が美味しい!度数が高すぎない、レアなやつを飲んでみたいとリクエストしたところ、純米大吟醸原酒なるものをいただきました。(アテは塩辛)これが超美味しかった・・・。日本に生まれて良かったです。新潟の地ビール、エチゴビールも最高です。

会場には、至るところに装飾が施されています。夜になるととてもきれいです。この写真はほんの一部。毎年本当に趣向を凝らしています。今年は森の中のボードウォークに電光パネルが仕込まれていて、様々な虫をモチーフにした映像が。。巨大だしリアルでちょっと怖かったです。(虫の写真は自粛)

会場内には川もあります。天気が良いと、この川がとても混み合います(笑) 昨年はもっと暑かったので、泳いでいる人がたくさんいましたね。(出演者含む)

そして!フジロックにはステージ以外でもパフォーマンスをされている方がいます。大道芸人さんがオアシスエリア(飲食店が並ぶ広場)にて超人的パフォーマンスを披露されていたのですが、CLASSIC PRO CSPシリーズのパワードスピーカーをご利用いただいておりました。毎度ありがとうございます!

…とまぁブログでは書き切れない魅力満載のフジロック、来年の開催日が決定しています。2017年は7/28~30とのことですので、実際どんなものか見てみたい方はぜひ。1日券もあります。

<今回見たLIVE>

■1日目

TRASHCAN SINATRAS → BIFFY CLYRO → ASA-CHANG&巡礼 → 落語 → JAMES BLAKE → SIGUR RÓS → DISCLOSURE → ORBITAL DJ SET (PHIL HARTNOLL) → OLIVER HELDENS

■2日目

TRAVIS → WILCO → BECK → TORTOISE → SQUAREPUSHER → KILL THE NOISE

■3日目

STEREOPHONICS → ERNEST RANGLIN & FRIENDS→ Explosions In The Sky → RHCP → BATTLES → 電気グルーヴ → LOS ICARIOS FLYING CIRCUS by Martinez Brothers

以上です!

【商品部 伊藤】

はじめてのTouchMix Part4 ~コンプレッサーとゲートをさわってみた~

前回のイコライザーに引き続き、今回はコンプレッサーとゲートに挑戦したいと思います。

私が今知っている時点でのイメージは、「コンプは音を圧縮して粒を揃える」「ゲートは一定レベル以上の信号が入るとパカッと開いて音が出て、小さい時は音が全く出ない」という感じです。普段ベースを弾く時にマルチエフェクターの中に入っているよねーという感じです。

こんな感じですが大丈夫でしょうか?

とりあえずTouchしてみましょう!!

まずは、前回と同じくリズムマシンを繋いでGain Wizardでゲインを取りました。

中に入っているドラムのバスドラムとかスネアとかの音源で効果を感じていきたいと思います。

まずは、前回と同じIn 13をやさしくタッチ。

いろいろいじるとことがあるので、1つずつ触っていきますね。

1.Threshold(スレッショルド)

コンプが動作し始めるレベルを決めます。設定値より大きなレベルの信号に対してコンプをかけるということですね。値を変えると横の線が上下にスライドし、音量も上下しました。小さい方はパネルの絵と同じで圧縮されていわゆる潰れた音になります。

ここまで極端な設定にはしないですけど(笑)

2.Attack(アタック)

Thresholdで決めた値を超えてきたときに、どのくらいの速さで潰すかを決めます。左が短くて右が長い設定にした時の画面です。スネアの音で試してみると、ヒットした瞬間のパンッていうところのピークの山を感じる前で潰すか、ピークの音が少し過ぎたところから始まるかっていうのがわかりました。楽器によって頭から潰すのが良いのか、少し遅めにした方が良いのかは違うと思うのでいろいろやってみたいですね。

3.Release(リリース)

こちらはThresholdの値を下回った時に、コンプが解除されるまでの時間をどのくらいにするか決めます。左が短くて右が長い時間にした画面です。このくらい極端な設定にすれば違いがわかります。単音で聞くとリリースタイムが長い=余韻が残る、消えるまでの時間が長い感じですね。ここは「長すぎず、短すぎず」が肝だそうです。確かに長すぎると、コンプが解除されないまま、圧縮した音に次のコンプがかかってずっとかかりっぱなしになってしまいますもんね。

4.Ratio(レシオ)

Thresholdの値を超えた信号をどのくらいの割合で潰すかを決めます。

左は値が小さい=圧縮しない、逆に右は圧縮がきつくかかる状態です。値を最大にするとThereshold以上のレベルにはならないリミッターの役割になります。

5.Knee In(ニー)

これは、コンプのかかり始めをThresholdで決めた値にするか、または、Threshold決めた値の少し手前からかかり始めるようにするかを選びます。ボーカルや楽器はソフトニーにすることにより、やわらかいかかり方で自然に聴こえる、逆にハードニーは、リミッター的な使い方をするときに設定します。

6.De-esser(ディエッサー)とGain(ゲイン)

De-esserは、サ行の音が強い時に役に立ちます。サ行の歯擦音は高い周波数成分を持ち、マイクで録音した時に目立つため、この部分だけを圧縮してくれるとのこと。「さしすせそ」と喋ったものを録音してON/OFFで切り替えてみると効果がわかりました。

圧縮しただけだと、元のレベルより、小さくなってしまうので、圧縮して下がった音量を補正する時に使用するのがGainです。INとOUTのメーターがあるので、Comp Inを押して、ON/OFF時の音量が同じくらいになるように調整すると、音圧感、存在感が増します。

7.AdvancedとSimple

なんとSimpleモードはツマミが1個になりました。これなら細かいことを気にしないで気軽に設定できます。

お次はゲートに行ってみます。

1.Threshold

ゲートが開く=音が出力されるレベルを決めます。

通常、「パン」と聞こえるところが、「・パン」となってスッて消えていきました。ほんとに門が開いて閉まる感じです。ギター、ベースだと何も弾いていないときのノイズを消すのに使用します。この時はノイズのレベルよりちょい上に設定して、弾いた時だけゲートが開くように設定します。

2.Attack

Thresholdに達してからゲートが開くまでの時間を決めます。

これは面白かった。右のように長い時間に設定したら、フェードインみたいな出方になります。工夫したら変わった効果音が作れそうです。

3.Release

Attackとは逆にThresholdを下回った場合にどれくらいの時間でゲートを閉めるかを決めます。余計な余韻が気になる場合は短くしてあげればOKですね。そういえばメタルのザクザクしたキレッキレのリフはノイズゲートで作ってるっていうのはこのことだったんですね。

4.Attenuation

Thresholdを下回った時にどのくらいレベルを小さくするかを決めます。

値を最大値にして、リリースタイムを最小にするとスパッと消えます。

5.AdvancedとSimple

こちらもコンプと同じでつまみが1個に‼

初心者でも簡単です‼

なんだかスゴイたくさん調整できるのはわかったけど、たくさんありすぎて、いろんな楽器に合わせて1つ1つ設定するなんてできない。。

でもTouchMixは大丈夫!!楽器の種類に合わせたプリセットが内蔵されています!!

3つの項目を選択するだけでほらこの通りっ。

PRESET SNARE

コンプレッサーもノイズゲートも前回のイコライザーだってこの通りっ!!

この設定を基準にして調整してあげれば大丈夫ですね。

デジタルミキサーの良いところの1つに「必要なプロセッサーがすべて内蔵されている」ことが挙げられます。これがないとミキサーの他にたくさん機材を用意しなくてはいけないし、接続も複雑になってしまいますが、TouchMixは全部用意してある上に、小さくて軽いときてます。

チャンネル数が多いミキサーだと必然的に大きくて、しかもケーブルの束がすごいことになります。TouchMixは、ラップトップと同じくらいのサイズだからPA卓周りもスッキリだし、あとはiPhoneやiPadなどWifiでコントロールするものがあればOK。

この小さくて軽い

シンプルだけど他のメーカーにはないおすすめポイントですね!!

QSC TOUCHMIX シリーズ

【営業部 河西】

はじめてのTouchMix Part5 ~AUXに信号を送ってみた~

今回は、TouchMixのAUX出力端子に迫ってみたいと思います。

これがリアパネルです。

なんとTouchMixには、メイン(L/R)出力端子の他に6系統のモノラルAUX出力端子があります。

さらに、トップパネルには、ステレオのAUX7/8とAUX9/10があるので、全部で8系統もAUX出力端子があるんです。

これは、はっきり言ってメチャメチャ多いです。

普通のアナログミキサーだと、大体モノラルで1、2個くらいしかないので、どれだけ多いか感じてもらえればと思います。

ところでAUXとは何か。

オグジュアリー(補助、予備)とも呼ばれますが、メイン出力とは違う音量バランスのミックス音を出力する端子です。

よく使われるのはフロアモニター用の出力になります。ボーカル強めとかハットは小さめとか、プレーヤーの要望に応じてバランスを調整してあげるアレです。その他にもイヤーモニター、レコーディング機器だったりといろいろな使い方ができる便利な端子です。

では、早速Touchいってみましょう。

今回は、In 1とIn 2をリンクしてiPhoneを接続、マイクをIn 3に接続しました。

1.AUX画面がこちらです。

In 1(音源)の信号をどのAUXチャンネルに送るかをここで設定します。

2.AUX 1にIn1を送ります。

フェーダーにタッチしてレベルを調整するだけなので簡単ですね。

これでAUX1に接続したパワードスピーカーからIn1の音が出ました。

3.同じようにIn3(マイク)も同じレベルまで上げます。

さらにAUX2には、In1を半分のレベル、In3をAUX1に送ったのと同じレベルにします。こうすると、AUX1とAUX2で違うバランスのミックス信号を送ることができます。

4.各AUXに送られている信号のバランスを全体でチェックしたい時は、右上のOverviewをタッチします。

5. 全体の設定状況をチェックできます。

AUX1とAUX2でバランスが違うことが一目瞭然ですね。

もちろん各フェーダーにタッチしてこの画面から直接変えることもできます。

モノラルのAUX出力が6個あるということは、ライブならボーカル、ギター1、ギター2、ベース、ドラム、キーボードと各パートごとに違うバランスで送れるということです。

TouchMixのAUXについてさらに攻めてみたいと思います。

こんな要望はありませんか。

・入力した信号と同じものを送ってほしい。

・EQだけかけた信号を送ってほしい。

・EQとダイナミクス(コンプ、ゲート)で補正したものを送ってほしい。

・メインに送る信号と連動してモニターの音量も下げたい。

どうかご安心ください。

TouchMixはできます。

各AUXの右端にあるこのボタンをタッチしてください。

この画面から、どの時点の信号を送るかを4パターンから選ぶことができます。

Pre ALL→Inputのすぐ後

Pre Dyn→EQの後

Pre Fader→EQ、コンプ、ゲートの後

Post Fader→フェーダーの後

※エフェクターは通りません。

文字だけじゃ全然イメージできないっ!!

大丈夫です。

こちらをご覧ください。

ライブでフロアモニター用に使う時は、メインとモニターは別のフェーダーで調整したいのでPre Faderより前の設定が良いと思います。あとはお好みですね。

さらに

さらにっ

さらにぃ~~

各AUX出力にEQ、Limiter、Filtersが用意されています。

EQは、28バンド・グラフィックイコライザーで細かい補正ができます。

Limiterは、過大入力を抑えることができます。

Filtersは、ハイ/ローカットフィルターの他に、ハウリング対策に便利な4バンド・ノッチフィルターを備えています。

こんなにたくさんの機能がこんなに小さいミキサー1台でできてしまうとは。。

恐るべしTouchMix

アナログミキサーを一通り使ったことがある人なら

TouchMixは、ちょっと触れば勝手がわかって、とても操作しやすく感じると思います。もちろん、デジタルミキサーなので各設定は保存&呼び出しができるのでバンドごとに違うAUX設定が瞬時に用意できます。もう「たくさんメモをして入れ替えの間に設定をする」なんてことしなくてもいいんです。これってすごいメリットだと思います。

以上、「QSCデジタルミキサーTouchMix 超便利なAUX出力がたくさん」の巻でした!!

【営業部 河西】